めまぐるしいスピードで変化をつづける社会にあって、豊かな人生を送るためには、いわゆる「学力」だけでは不十分だということは、多くの人が気付いているでしょう。

「生きる力」をキーワードに掲げる学習指導要領の2017年〜2019年改訂版では、学力(≒認知能力)だけではなく、「非認知能力」の育成を目指すことが明示されました。以来、非認知能力という言葉は多くの人が知るところとなり、さまざまなメディアなどでその重要性が語られています。

一般的には「知能検査や学力検査では測定できない能力」だとされている非認知能力ですが、その内実や具体的な指導方法は曖昧で、「非認知能力を伸ばすことが大切だ」という言説が一人歩きしているようにも思えます。

そこで、本記事では発達心理学や感情心理学を専門とし、子どもの発達についてさまざまな研究を重ねている東京大学大学院教育学研究科教授・遠藤利彦さんをお迎えし、「非認知能力」をテーマにインタビューを実施。非認知能力の具体的な内容から、いま非認知能力が重視される理由、「音楽」を活用した非認知能力の育み方などを伺いました。

遠藤さんは言います——「非認知能力は『遊び』の中で育まれる」。これからを生きる子どもたちに対して、私たち大人は何ができるのでしょうか。

Profile

遠藤 利彦(えんどう としひこ)

東京大学大学院教育学研究科教授。心理学博士。

山形県生まれ。東京大学教育学部卒。同大学院教育学研究科博士課程単位取得後退学。博士(心理学)。

聖心女子大学文学部講師、九州大学大学院人間環境学研究院助教授、京都大学大学院教育学研究科准教授などを経て、2013年から現職。

専門は発達心理学、感情心理学、進化心理学。

NHK子育て番組「すくすく子育て」にも専門家として登場。

Index

非認知能力とは、「自己」と「社会性」に関わる心の力

——まずは、「そもそも『非認知能力』とは何か」ということから伺いたいと思います。

OECD(経済協力開発機構)の定義に則れば、非認知能力とは「社会情緒的スキル」であり、このスキルは「長期的な目標の達成に関わる心の力」「他者との協働に関わる心の力」「感情の管理に関わる心の力」の3つに細分化されると説明されています。

概ねこの分類の仕方に異論はないのですが、私は非認知能力は「自己に関わる心の力」と「社会性に関わる心の力」の2つに分けた方が、よりわかりやすいのではないかと思っているんです。

まず「自己に関わる心の力」とは、平たく言えば「自分のことを大切にしながら、自らをしっかりとコントロールし、自らのことをよく知った上で、さらに高めようとする力」です。これはOECDが言うところの「長期的な目標の達成に関わる心の力」とかなり重なる部分が多いというか、単純に言い換えたものだと思ってください。

この力の構成要素を挙げると、まずは自尊心や自己肯定感、あとは自己効力感——「自分ならできる」という感覚ですね——など、いわゆる「自信」の根源となる要素です。

次に自らの衝動を抑えて、行動をコントロールするための心の力ですね。最近では教育分野だけではなく、ビジネス分野でも「グリット」という、「粘り強さ」「やり抜く力」を意味する言葉が注目されていますが、このグリットもこの力を言い換えたものだと思ってもらっていいと思います。

そして、いわゆる「やる気」や「意欲」を湧かせるための力。自らの興味関心や、好奇心、やりがいなど、内側から湧き出るものをモチベーションとすることを「内発的動機づけ」と言いますが、「おもしろいから」「興味があるから」を行動の根拠にできることも、自己に関わる心の力の一部だと言えます。

「自分」と「誰か」にうまく関わるための「感情をコントロールする力」

——もう一つの「社会性に関わる心の力」とは、どのようなものなのでしょうか。

一言で言えば「他者とうまくやっていくための力」です。もう少し具体的に言えば、集団に溶け込み、他者との関係をつくり、維持していくための力とでも言いましょうか。

この力を構成する要素としてまず挙げられるのは、共感力です。他者とうまくやっていくためには、相手の気持ちを想像し、理解する必要があります。相手が悲しんでいたり、困っていたりしたら、その気持ちに共感し、助けようとする。そんな行動が関係性をつくることにつながるわけです。社会の中で他者と共に生きていくためには、そういった共感力、あるいは思いやりを持つことが求められます。

あとは、当然コミュニケーション力も必要です。コミュニケーションなしには、他者と関係性を築くことはできませんからね。さらには、集団の中で他者と協働する力も求められますし、当然のことながら、善悪を判断する力、すなわち道徳性も身につける必要があります。また、集団のルールを理解し、それを守ろうとすること、つまりはしっかりとした規範意識を持つことも重要な要素です。

これらはOECDが言うところの「他者との協働に関わる心の力」に深く関係していると言えます。そして、OECDは「感情の管理に関わる心の力」を非認知能力を構成する一つの要素として挙げていますが、この力は「自己に関わる心の力」と「社会性に関わる心の力」に含まれているとも言えると思っています。

——どういうことでしょうか。

たとえば、「自己に関わる心の力」には「自制心」が含まれます。目の前においしいものがあったとしましょう。当然、すぐに食べたいのだけれど、それを食べるのを我慢すればよりおいしいものがもらえることがわかっている。そのような状況にある場合、「すぐに食べたい」という気持ちをぐっと抑え、自らの行動をコントロールできれば、最終的に得られる利益は大きくなる。

自らの気持ちやコントロールする力、すなわち自制心を発揮することが、長期的には自らにより大きな利益をもたらすこと、あるいは大きな目標達成を引き寄せることは、みなさんも経験的に知っていると思います。つまり「長期的な目標の達成」には、「感情の管理」が不可欠だと言っても過言ではないはずです。

また、他者と関わる上でも「感情の管理」は欠かせませんよね。集団生活の中で自分の感情ややりたいことばかりを優先していては、他者と関係を築くことが難しくなってしまいます。言ってみれば、社会の中で他者と協調するためには、自分の利益と他者の利益のバランスを考えなければならないし、その中で自らの感情や行動をコントロールすることが求められるわけです。

このように「自己に関わる心の力」≒「長期的な目標の達成に関わる心の力」にも、「社会性に関わる心の力」≒「他者との協働に関わる心の力」にも、「感情の管理に関わる心の力」は含まれているわけですから、あえて独立させる必要はないのかなと思っています。

20世紀末、「認知能力の時代」は終わりを告げた

——2017年改訂の学習指導要領にもこれからの時代を生きるために必要な資質・能力として非認知能力が盛り込まれたように、非認知能力を重視する風潮は次第に高まっているように感じています。なぜ、いま非認知能力への注目度が上がっているのでしょうか。

より正確に言えば、20世紀末ごろから非認知能力の重要性が強調されるようになりました。そもそも、非認知能力は経済学の用語で、アメリカの経済学者であるジェームズ・ヘックマンが提唱した言葉です。

ヘックマンは長年の研究の結果、「幼児期の教育の差が、将来の経済的な格差を生み出している」ことを突き止め、さらに経済的な成否をわける重要な要素は認知能力、すなわちIQ「ではない」ことを指摘しました。つまり、「IQ以外の力」が将来的な“成功”に大きな影響を与えることを発見し、この「IQ以外の力」を「非認知能力」と呼びました。

ヘックマンはこの発見につながる研究を1960年代にスタートさせ、2006年に研究内容をまとめた論文を発表。それまで人生を左右するのはIQであるという考え方が一般的でしたが、ヘックマンの研究は、そんな「IQ至上主義」的な考えを否定し、非認知能力の重要性を知らしめることになったのです。

——非認知能力への注目は、経済学から始まったものだったのですね。

そうですね。ただし同時期に別の分野でも、広い意味での「非認知能力」の重要性が指摘されていました。

「EQ」という言葉をご存じでしょうか。「Emotional Intelligence」の略語であり、「こころの知能指数」を意味します。アメリカの心理学者であり、サイエンスライターでもダニエル・ゴールマンは、組織を率いるリーダーに求められるコンピテンシー(能力・資質)について研究を重ねる中で、高い業績を残している組織を率いる優秀なリーダーたちとそうでないリーダーたちの差はIQの高低ではなく、感情的な知性、すなわちEQの差から生まれることを発見したのです。

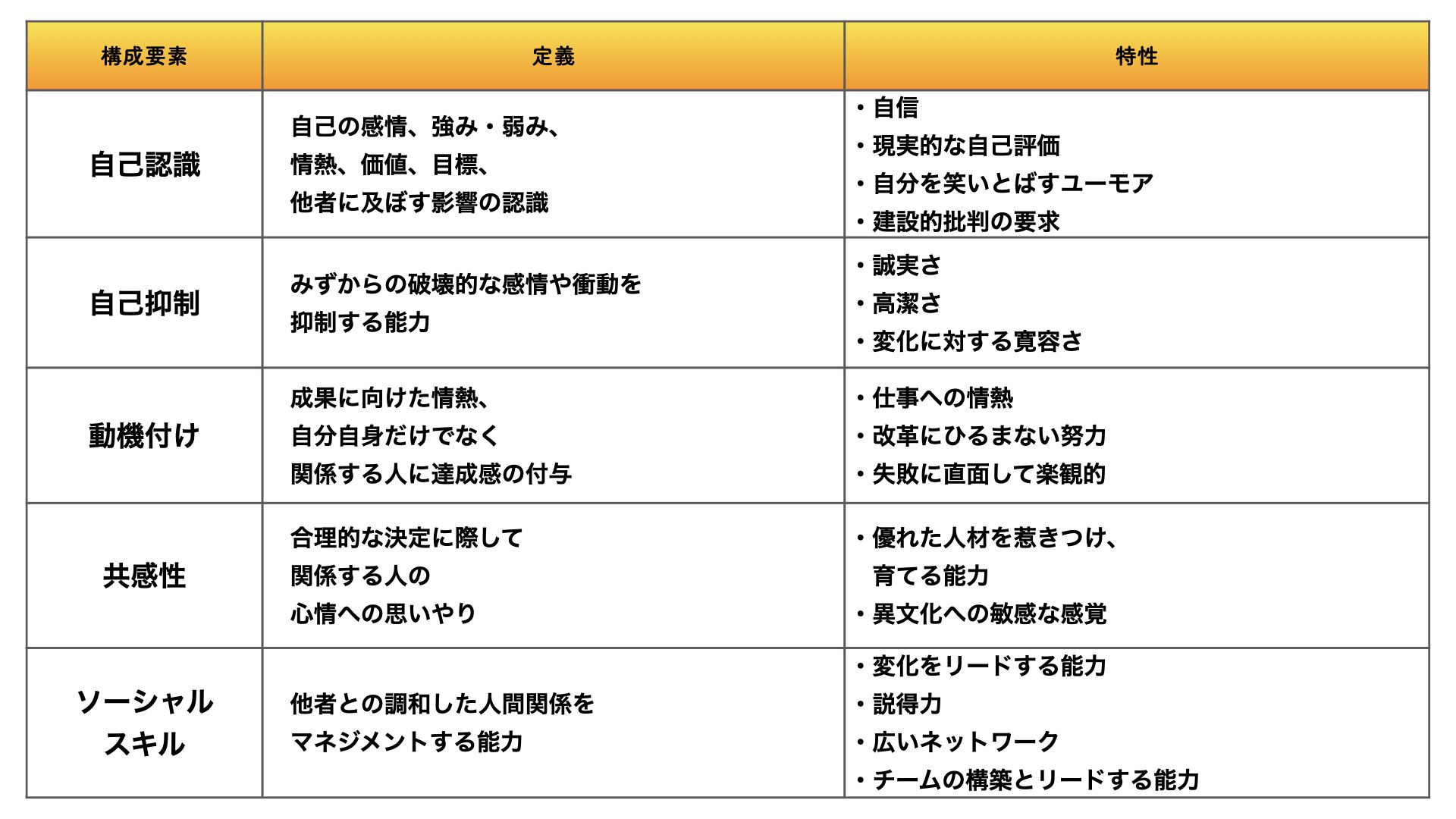

そして1995年、その研究内容をまとめた『Emotional Intelligence』を上梓し、この本は全世界で大ベストセラーになりました(日本においては、1996年に『EQ こころの知能指数』として発売)。ゴールマンがEQの構成要素として挙げたのは、以下の5つです。

これを見てわかるとおり、ゴールマンが提唱したEQとヘックマンが提唱した非認知能力には多くの共通点があります。つまり、20世紀末から21世紀初頭にかけて、ビジネスの世界でも、教育の世界でも「IQ以外の力」の重要性が学術的に証明され、ビジネスの世界では「IQ以外の力」を「EQ」、教育の世界では「非認知能力」と呼び始めた、ということになるかと思います。

——21世紀に入り、「IQ至上主義」的な教育の限界が証明されたとも言えそうですね。

付け加えるなら、昨今のテクノロジー、具体的に言えばAIの飛躍的な進化も、非認知能力の重要性を際立たせる一つの要素になっていると感じています。ここ数年の間に、AIは指数関数的にその性能を向上させました。その結果、人の認知能力、すなわちIQが発揮される領域については、AIが人の能力を超える未来がやってくることが確実になった。というよりも、すでに作業の内容によっては、AIは人間を遥かに凌駕する能力を発揮していますよね。

そのような状況にあって、私たちは「人間にしか出来ない仕事」にフォーカスすることが求められています。では、「『人間にしか出来ない仕事』とは何か」と言えば、非認知能力を生かした仕事なのだろうと思います。そういった意味でも、これからの時代を生きる子どもたちにとって重要なのは、やはり「豊かな非認知能力を身につけること」なのです。

共に音楽を「楽しむこと」が、非認知能力を伸ばす

——では、非認知能力はいかにして身につくものなのでしょうか。

まず間違いなく言えるのは、非認知能力は第三者から「教えてもらう」には向かない力だということです。たとえば、誰かから「『自己に関わる心の力』とはこういうもので、これからの時代を生きる上ではこれを身につけなければならないんだよ」と言われても、なかなか身につけることはできません。

重要なのは当事者性です。つまり、非認知能力が求められる状況や環境に身を置き、失敗を繰り返しながら学んでいくしかないのだと思います。より具体的には、何かに夢中になり、自らの気持ちや感情が揺さぶられる中で、長期的な目標を掲げ、目標を達成するために必要な力や、周囲の人とコミュニケーションを取り、協調しながら目標に近づいていくこと、あるいは自らをコントロールする術を学んでいくしかない。

そういった経験の中で、共に何かを成し遂げる喜びを感じることもあるでしょうし、時には挫折感を味わうこともあるかもしれません。しかしいずれにせよ、感情が揺れ動くということは、脳が活発に動いているということですし、脳が動かなければ何かを学ぶことはできないわけです。ですから、非認知能力を伸ばすために重要なことは、何かに夢中になり、没頭し、その中で感情が揺さぶられる経験を大切にすることなのだと思っています。

——夢中になる対象は、どのようなものでもよいのでしょうか。

そうですね。一人ひとり夢中になれるものは違いますし、「こういったものに夢中になれば、効率よく非認知能力が育つ」といったものはないと思います。ただ、一つ例を挙げるとすれば「音楽」でしょうか。

何らかの楽曲を歌うにせよ、演奏するにせよ、観賞するにせよ、音楽に触れるとき、私たちの脳のさまざまな部位がとても活発に活動していることは、数々の研究結果が証明しています。つまり、音楽に没頭することは感情を揺さぶり、脳を活性化することにつながると考えられる。ですから、「音楽に触れること」は非認知能力を向上させるための一つの有効な手段になり得ると思います。

——おすすめの音楽などはありますか?

その子が夢中になれるものであれば、何でもいいと思います。歌詞の意味がまったくわからないはずの、異言語で歌われている音楽でもいいでしょう。と言うと「やはり幼いころから異言語に触れさせた方がいいのか」と思う方もおられるかもしれませんが、重要なのは「音楽を通じて異言語に触れさせること」ではなく、「子どもは『楽しい』と感じれば、どのようなものにでも関心を示す」という事実に目を向けることです。

使用言語が異なる子ども同士でも、なんの問題もなく遊ぶことができるように、子どもたちは言葉がまったく通じなくとも「楽しい」という気持ちで通じ合える。子どもたちにとって何よりも重要なのは「楽しい」と感じることであって、その感情さえ喚起されれば、どのようなものにでも興味関心を抱きます。

ですから、もし幼少期から洋楽などを通じて異言語に触れてもらいたいと考えている親御さんがいるなら、お子さんと共にご自身もその音楽を楽しんでもらいたいと思います。周囲にいる大人や友人が楽しそうにあるアーティストの楽曲に触れているなら、子どもは自然とその音楽に興味を向けるでしょうし、それがどのような音楽であれ「楽しい」と感じれば、主体的にそのアーティストの別の曲を聴いたり、歌詞の意味を調べるようになりますから。

子どもたちの非認知能力を伸ばすために、大人ができること

——大人が何かを押し付けるのではなく、さまざまなものに触れる環境を用意しておけば、子どもは自然にその中から「楽しい」と感じるものを選び取り、自ら学びを深めていくわけですね。

そういうことです。「遊び」と「学び」を分けて考える親御さんが多いかとは思いますが、とりわけ幼少期の子どもの経験を考えた場合、「遊び」と「学び」を分けることは実に不自然なことなんです。

さまざまな研究結果が「子どもたちの脳が最も活発に動くのは、遊びに夢中になっているときである」ことを証明しています。子どもたちは遊びの中で、「この道具をどう使えば、もっと魅力的なものがつくれるだろう」とか、「もっとおもしろい遊び方はないか」といったことを考え、新たな発見をします。

また、他の子どもと遊んでいると、ときにいざこざが起こるかもしれませんが、その中で自らの利益と他者の利益のバランスを調整する術を学ぶわけです。そうして、他者と協調しながら、共に何かをつくったり、何かを成し遂げたりする経験を積み、その経験を学びに変えていきます。

大人はつい「結果」ばかりを気にしてしまいますが、特に幼少期を過ごす子どもの発育にとって、最も重要なのは「頭をつかうこと」そのものであって、その結果「何ができたか」はあまり重要ではありません。

——「何かを上手くやるために、夢中になって工夫をこらすこと」が子どもの非認知能力を育てるわけですね。

先ほど挙げた音楽の例をつづければ、夢中になって一人で何かを演奏しているときも、誰かと声を合わせて歌っているときも、絶えず子どもたちの感情は揺れ動いています。そして、そういった経験を通して、幸福な人生を過ごすために必要な力を必死に学んでいる——大人たちは、そういった目線で子どもたちの「遊び」を見守るべきなのだろうと思います。

「遊び」は「学び」であるという事実を忘れず、子どもたちに質の高い遊びができる環境を提供し、たくさんの「夢中」を体験してもらうこと。私たち大人ができることは、それくらいなのではないでしょうか。

Interview & Writing : Ryotaro Washio