みなさんは、英語がお好きですか?

もしかすると、苦手意識を持っているという人もいるのではないでしょうか。そして、その苦手意識は「勉強」あるいは「受験科目」として英語と出会ったことから来ているのかもしれません。

しかし、英語は本来さまざまな人とコミュニケーションを取るための言語です。子どもたちに英語を学ぶ喜びを伝えたい——そんな意識から、欧米圏のポップミュージックを取り入れた教材を自作した元高校教師がいます。かつて石川県金沢市内の私立高校で教鞭を執り、現在は中高生を対象にした探究学習と起業家教育の推進や出張授業を行う吉川佳佑さんです。

今回『UM English Lab.』は、英語力だけではなく、非認知能力の向上に役立てられる教材を吉川さんと共に作成しました。そこで本記事では吉川さんに、日本における英語教育の現状や非認知能力の重要性、そして、新たな教材に込めた思いを語っていただきました。

Profile

吉川 佳佑(よしかわ けいすけ)

『UM English Lab.』 教材制作・監修

合同会社いい教材製作所 代表社員

N高等学校などで英語科の教員を7年間経験し、

現在は起業支援を行う会社の教育事業の責任者と、

教材制作を行う自身の会社の代表を務める。

Index

「洋楽」を入り口に、主体的な英語学習を実現する

——2020年ごろに自作された英語教材をインターネット上で公開し、話題になりました。始めに、どのような教材をつくったのか教えて下さい。

当時流行していた洋楽を題材に、「リンキング・リダクション」が学べる教材をつくりました。「リンキング」とは単語と単語がつながって発音されることで、「リダクション」とは単語がスペル通りに発音されず、音が脱落したり弱くなったりすることを指します。英語のリスニングやスピーキングの難しさは、この2つの現象によるところが大きいんです。

ですので、高校生にも親しみのある洋楽を用いて、歌いながらリンキングとリダクションを学ぶ教材をつくることで英語力の向上につなげたいと考えました。

——洋楽を用いて、生徒たちの英語の成績を向上させることができるのではないかと考えた?

そうですね。これは英語に限ったことではありませんが、「勉強しなさい」と言ったところで、なかなか勉強してくれないのは当たり前ですよね。人が主体的に何かを勉強するときって、やはりそのことに興味を持ったときだと思うんです。だから、まずは英語に興味を持ってもらうことが大事だと考えました。そして、聞きなじみのある洋楽は、その入り口として最適なのではないかと。

——英語に興味を持ってもらい、主体的に学んでもらうための手段として洋楽を選んだわけですね。

学習に対する主体性については多くの先生が悩んでいることだと思いますが、その根底にあるのは子どもたちの問題でもなければ、先生方の問題でもなく、教育制度そのものの問題なのではないでしょうか。

以前に比べると改善されつつありますが、まだまだ日本の教育は「偏差値至上主義」ですよね。英語では正しい文法を学ぶことに多くの時間を使いますし、他の教科でも歴史上の人物の名前や数学の公式が、テストでよい点数を取るために「暗記しなければならないもの」になってしまっているように感じています。

英語は「言語」であることを思い出すために

——自分自身の経験を振り返っても、「英語を学びたいから」ではなく「受験のために」、嫌々英語を学んでいた記憶があります。

もちろん、テストでいい点数を取ることも重要です。しかし、英語は本来コミュニケーションを取るための「言語」ですよね。であれば、英語を学ぶ最大の目的は「コミュニケーションをとること」ですし、本質的には多少文法が間違っていても、コミュニケーションが取れればそれでいいはず。

しかし、日本の英語教育では「間違えないこと」が重要視されており、それによって英語の「コミュニケーション手段」としての側面が伝わりにくくなってしまっているのではないでしょうか。それに、ちょっとしたミスで「×」を付けられると、子どもたちとしても英語に対する苦手意識が募るばかりで、「英語が好き」「英語をマスターして、たくさんの人とコミュニケーションが取れるようになりたい」といった気持ちは湧きづらくなってしまいます。

もちろん、そういった状況を招いたのは現場に立っている先生方ではありません。先生方も英語は言語であり、“いい大学”に入るための道具ではないことはよくわかっていると思います。ただ、さまざまな外圧によって「受験のための英語」を優先せざるを得ない状況に立たされている。実際、僕もそうでした。

さらに言えば、これまでの英語教育がライティング、リーディング中心だったが故に、リスニングやスピーキングを教えるためのノウハウが確立されておらず、コミュニケーションのための英語を教えたいと思っても、「どのように教えればいいかわからない」という先生は少なくないと思います。

学習指導要領が変わり、徐々にリスニングやスピーキングの重要性が強調されるようになっていますが、先生たちからすれば、自分が受けてきた教育とはまるで違う教育の実践を求められているわけですから、頭を悩ませるのも当然のことですよね。

——これまでも偏差値至上主義な教育の問題点は、さまざまな場面で指摘されてきたと思います。いまだに解決できない根本的な要因をどのようにお考えですか?

根底にあるのは大学入試制度だと思っています。2021年1月から大学入試センター試験から大学入学共通テストとなり、リスニング力を重視する動きが見られます。しかし、スピーキングテストの導入には課題があり、いまだ検討段階。入試が変わらない限り、中学、高校の授業を変えることは難しいと思います。

ヒットソングを題材に、英語を楽しむための教材をつくる

——そのような環境にあって、吉川さんは英語に興味を持ってもらうために洋楽を取り入れた教材を作成しました。英米文学や映画など、子どもたちが興味を持ちそうなコンテンツは他にもあるように思いますが、なぜ洋楽だったのでしょうか。

当時の生徒の一人が「カラオケで洋楽を歌いたい」と言っていたんです。その言葉を聞いて、カラオケという遊びの中に英語を取り入れられれば、より英語を身近に感じてもらえるかもしれないし、「カラオケで歌う」というゴールがあれば、主体的に英語を学んでもらえるかもしれないと。そう思って、洋楽を取り入れた教材をつくることを決めました。

——教材をつくる上で、特に工夫したのはどのような点ですか。

楽曲選びです。洋楽を取り入れた授業自体は珍しいものではありません。私自身、中学生のころには英語の授業中に洋楽を歌っていた記憶がありますし、多くの人が経験しているのではないでしょうか。しかし、そういったときに使用される曲は、なぜか古いものばかりで、少なくとも私はあまり楽しんで歌えていなかったんですよね。

そういった記憶もありましたし、「カラオケで歌えるようになること」を目指す以上、生徒たちが「歌いたい」と思える曲を選ばなければならないと思いました。ですから、ヒットチャートに入るようなポップミュージックを題材にした教材をつくろうと。たとえば、私が教材をつくりはじめた当時、映画『アナと雪の女王』の主題歌「Let It Go」が大流行していたので、それを題材に教材をつくりました。

洋楽を取り入れた教材が教えてくれた、英語力よりも大切な力

——実際に教材を使う中で、吉川さん自身はどのような気付きを得ましたか?

「英語の点数を上げることよりも、大事なことがある」ということですね。生徒たちの英語に対する興味を喚起して、主体的に学んでもらうことによって、結果的に英語の成績が上がればいいなと思って始めた教材づくりでしたが、授業をするうちに、テストでいい点数を取るための英語力以外の力も伸ばせるのではないかと感じるようになりました。「楽しみながら英語を学ぶことを通して、英語以外の力も成長させられるのではないか」と。

というのも、2017年に改定された学習指導要領に、これからの時代に求められる資質・能力として「非認知能力」が盛り込まれましたよね。一般的に非認知能力とは、学力テストなどでは数値化されない、探究心や創造力、協調性、コミュニケーション能力などのことを指すとされていて、2017年当時、私立高校の教壇に立っていた私としても非認知能力の重要性を日々感じていました。大学受験や教員採用試験では「いかに点数をとるのか」を求められてきましたが、社会人として実際に働いてみると、「テストでいい点数を取れること」以上に求められる力がたくさんあったわけです。

もちろん少しでもテストの点数を上げて、“いい大学”に入ることも重要です。ただ、多くの人にとっては英語の点数を5点上げることよりも、英語を入り口に異文化に対する理解を深めたり、英語への抵抗をなくすことで、路上で道に迷っている外国人旅行者に臆せず声を掛けられるようになったりすることの方が重要だと思ったんです。

そういった意味で、洋楽を取り入れ、英語に興味を持ってもらうために作成した教材は、好奇心やコミュニケーション能力などの非認知能力の向上にも役立てられるのではないかと思いました。

——そうした思いを持って実施した授業を通して、当時の生徒たちにはどのような変化がありましたか?

英語に対して抵抗感を持つ生徒は確実に減ったと思います。教室の中で授業で扱った洋楽を歌っている生徒や、主体的に「次はこの洋楽を歌いたい」と曲のリクエストをくれる生徒、中には卒業してからも「授業で歌ったあの曲、カラオケで歌っていますよ」と報告してくれた生徒もいました。学校を出てからも英語に触れる習慣があるということですし、とても嬉しい報告でしたね。

「英語力」だけではなく、「非認知能力」も伸ばす教材へのアップデート

——今回『UM English Lab.』と共同で、新たな教材を制作しました。どのような教材になったのでしょうか。

洋楽を用いてリスニング力とスピーキング力を向上させるための教材をベースとして、非認知能力を身につけるための要素を加えてアップデートしました。

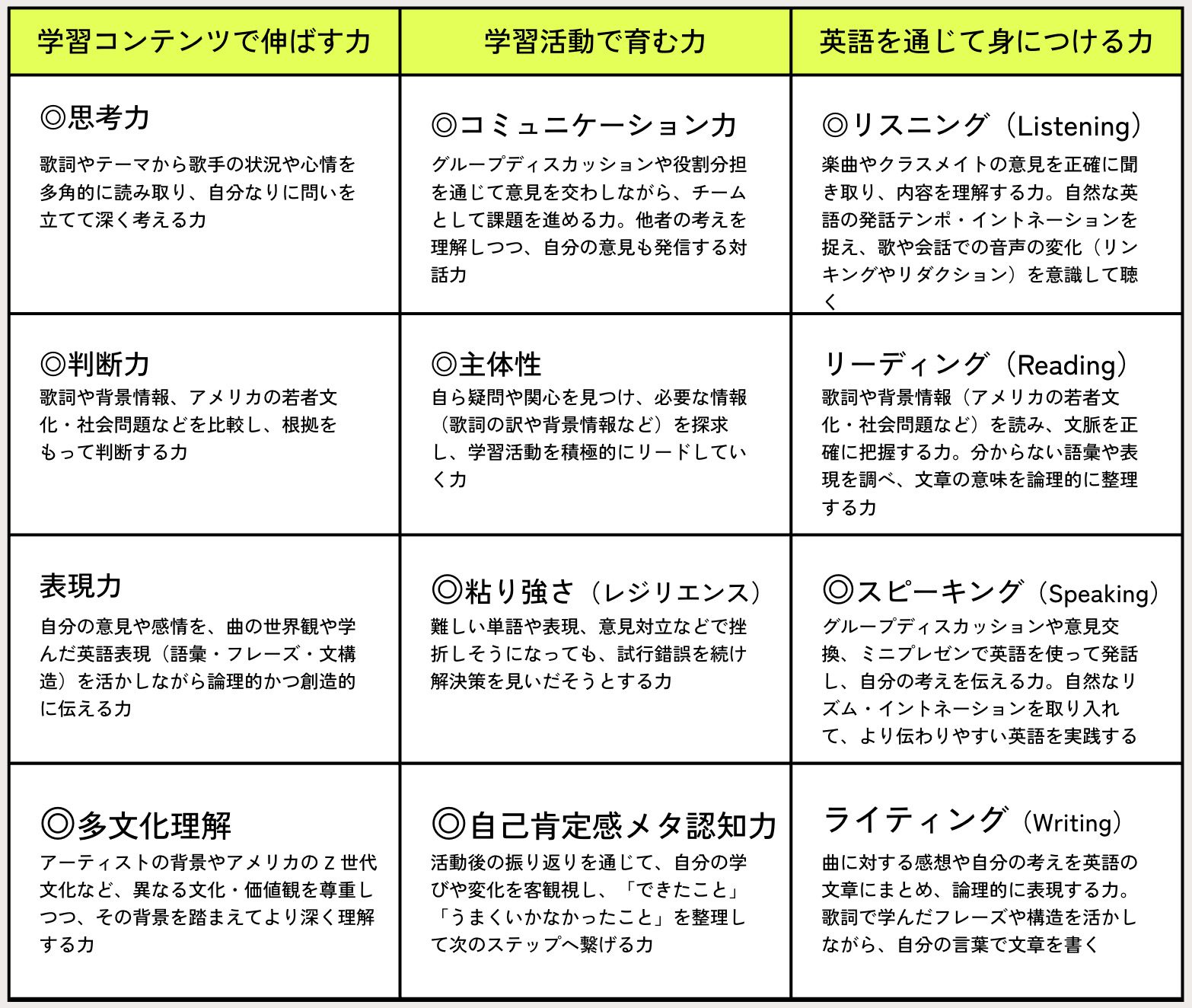

教材をアップデートするにあたって、どのような能力をいかに伸ばすのかを分類。たとえば、思考力や判断力、異文化理解力といった非認知能力は教材の内容、つまりは「学習コンテンツ」を工夫することで伸ばすことができるのではないかと。

——教材の内容を工夫することで、思考力や判断力を向上させる?

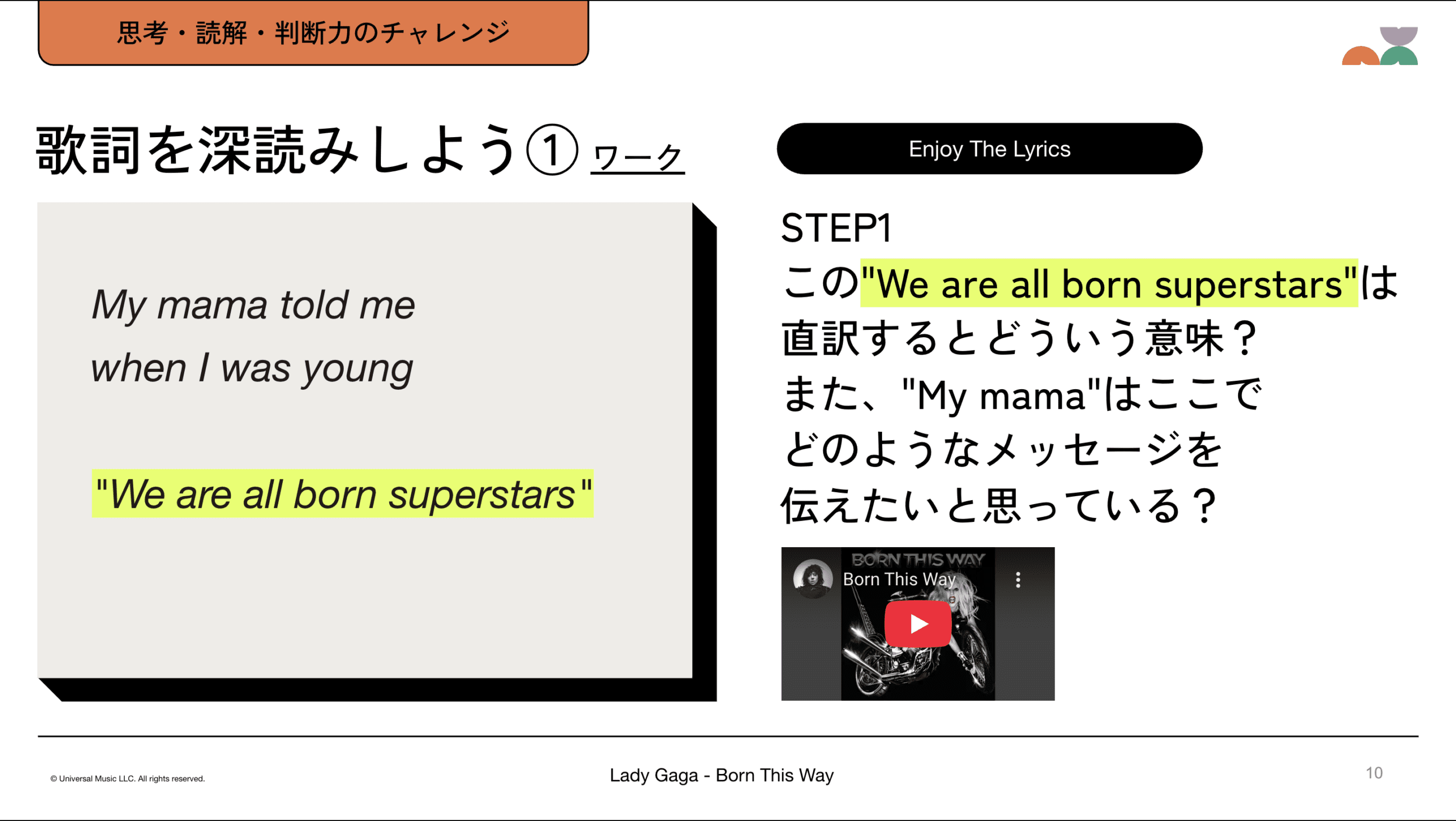

はい。どういうことかと言うと、新たな教材ではアメリカのアーティストであるOlivia Rodrigo(オリビア・ロドリゴ)の「drivers license」という楽曲を題材の一つとして取り上げていて、この曲は“I got my driver’s license last week”、直訳すれば「先週、運転免許証を取った」という歌詞から始まります。

何気ない歌詞ですが、ここからこの歌の主人公、すなわち“I(私)”が何歳なのかを推察することができる。というのも、アメリカでは大半の州で16歳になれば運転免許証を取ることができるので——もちろんもう少し年を取ってから運転免許証を取得する人もいるので、その後の歌詞も踏まえなければ判断できないのですが——“I(私)”がおおよそ16歳だということが予想できます。

そういったことを踏まえて、「“I(私)”は何歳でしょう」という問いを立て、出題することによって、さまざまなことを調べ、思考するきっかけになります。生徒たちは、すぐにアメリカでは16歳から運転免許証が取れるという情報にアクセスし、答えを導くでしょう。そうしたら次は「日本では運転免許証は18歳になってから取得できるが、アメリカでは16歳から。この差はなぜ生まれるのだと思いますか?」という問いを立てることもできますよね。

授業では、個人、あるいはグループでこういった問いに対する答えを導き出してもらいます。ちなみに、回答例は「国土の広さが大きく異なり、高校までの距離がとても遠い場合があるが、アメリカには公共交通機関が発達していないエリアも多いため、通学のために車が必要となるから」という感じでしょうか。

アメリカという国に関する知識と、それらをつなぎ合わせる論理的な思考力が求められる問いですし、こういった問いを繰り返し出題することで、思考力や判断力、あるいは異文化に対する理解力も向上させられると思っています。

——洋楽の歌詞を「読解」すること、あるいはその背景にある文化の違いなどを想像することで、考える力を養うわけですね。

また、コミュニケーション力や主体性といった能力は、学習の「形式」、具体的に言えば、ディスカッション形式の授業や生徒自ら1つのテーマを設定し、そのテーマを主体的に探究する授業のあり方そのものによって育むことができるのではないかと考えました。

そしてもちろん、コンテンツや学習の形式を問わず、単純に英語に触れることで伸ばせる力もあります。それらをまとめたのが、以下の図です。

授業の「冒頭5分」から、英語学習を変える

——今後、この教材を通してどのようなことを子どもたちに伝えたいですか?

音楽を題材にする以上、音楽そのものの魅力を伝えたいと思っています。また、アーティストの生い立ちや文化的背景、楽曲が生まれた社会情勢、音楽産業の動きについても学べるようにしたいと思っています。たとえば、レコーディングやミュージックビデオに関するコンテンツも盛り込んで、子どもたちが音楽や音楽を取り巻くさまざまなそのものに興味を持てるような教材にしたいですね。

——実際に使う先生たちはどのように教材を使えばいいのでしょうか?

1つの楽曲で2種類の授業ができるようなコンテンツを用意しています。1つ目は、思考力や判断力、表現力などの非認知能力を身に着けてもらうコンテンツで、2つ目はリスニングやスピーキングなど、英語力を向上させるためのコンテンツです。

教材の使い方としては、2パターンを想定しています。1回の授業をフルに使うパターンと、授業の冒頭10分ほどを割いて、教材を部分的に使用するパターンです。非認知能力を鍛えるコンテンツを例に取れば、1回目の授業では思考力にフォーカスした問いの1つにチャレンジし、2回目の授業ではまた別の問題にチャレンジする……といった感じですね。もちろん、リスニングやスピーキング力向上を目的にしたコンテンツも、細分化して使うことができます。

『UM English Lab.』内に教材の使い方を解説しているページがあるので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。

あとは、先生自身の好みや生徒たちの英語の習熟度などに合わせて、自由にカスタマイズしてほしいです。歌が苦手な先生なら、一切歌わずにリスニングの教材として使ってもらってもいいでしょうし、リスニングやスピーキングは省いて、非認知能力を向上させるコンテンツだけを使用してもらっても構いません。使い勝手がいいようにシンプルにつくっているので、どんどん先生方の色に染めていってほしいです。

——この教材を通して、どのような変化を起こしたいと考えていますか?

「どうやったら英語に興味を持ってもらえるのか」頭を悩ませている先生は多くいると思います。

私がつくった教材は英語に興味を持つきっかけを生む方法のひとつ。苦戦している先生たちのヒントになれば良いなと思います。教材を使うことで先生も生徒も授業を楽しんで、英語をもっと勉強したいと思ってくれたら嬉しいです。

また、英語は点数を取るためのツールではなく、自分の感情や考えていることを表現するためにある言葉です。言葉の美しさを味わう楽しさなど、言語学習を通した楽しみがこの教材をきっかけに広まってくれたらいいなと願っています。

——最後に、先生方へのメッセージをお願いします。

「どうすれば、生徒たちが英語に興味を持ってくれるのだろう」と悩んでいる先生は少なくないと思います。かつての私もその一人でした。そんな悩みを解決する一つの手段としてこの教材をつくったつもりですし、この教材を使うことで先生も生徒も英語自体を楽しめるようになってくれれば嬉しいですね。

もちろん、いきなり学校全体に普及させたり、洋楽を中心にすべての授業を実施するのは難しいでしょう。まずは「授業の冒頭5分だけ」「期末の余裕があるときだけ」といったような形で教材を使用しながら、授業の選択肢の一つにしていただけるとありがたいです。

Writing : Rika Namiki

Photograph : Megumi Suko

Interview & Edit : Ryotaro Washio