私たちUM English Lab. は、さまざまな洋楽を題材とした副教材を開発し、教職員のみなさま向けに配信しています。しかし、教材をダウンロードしたものの、「どのように使えばいいかわからない」という方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、本記事では実際の活用事例をお伝えします。今回お話を聞いたのは、明治大学付属中野中学・高等学校に勤務し、現在は同中学校の英語を担当する田中周作先生です。

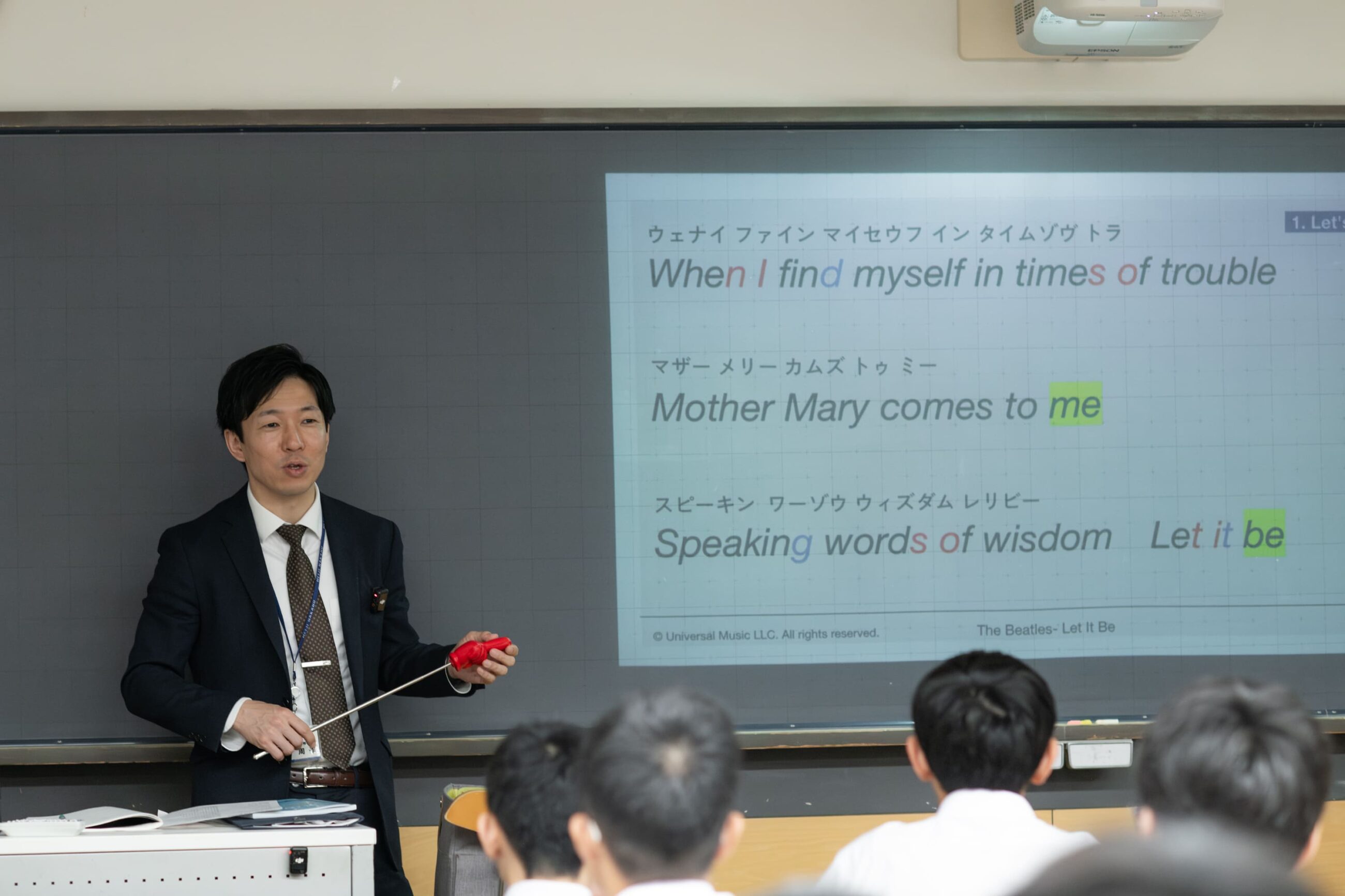

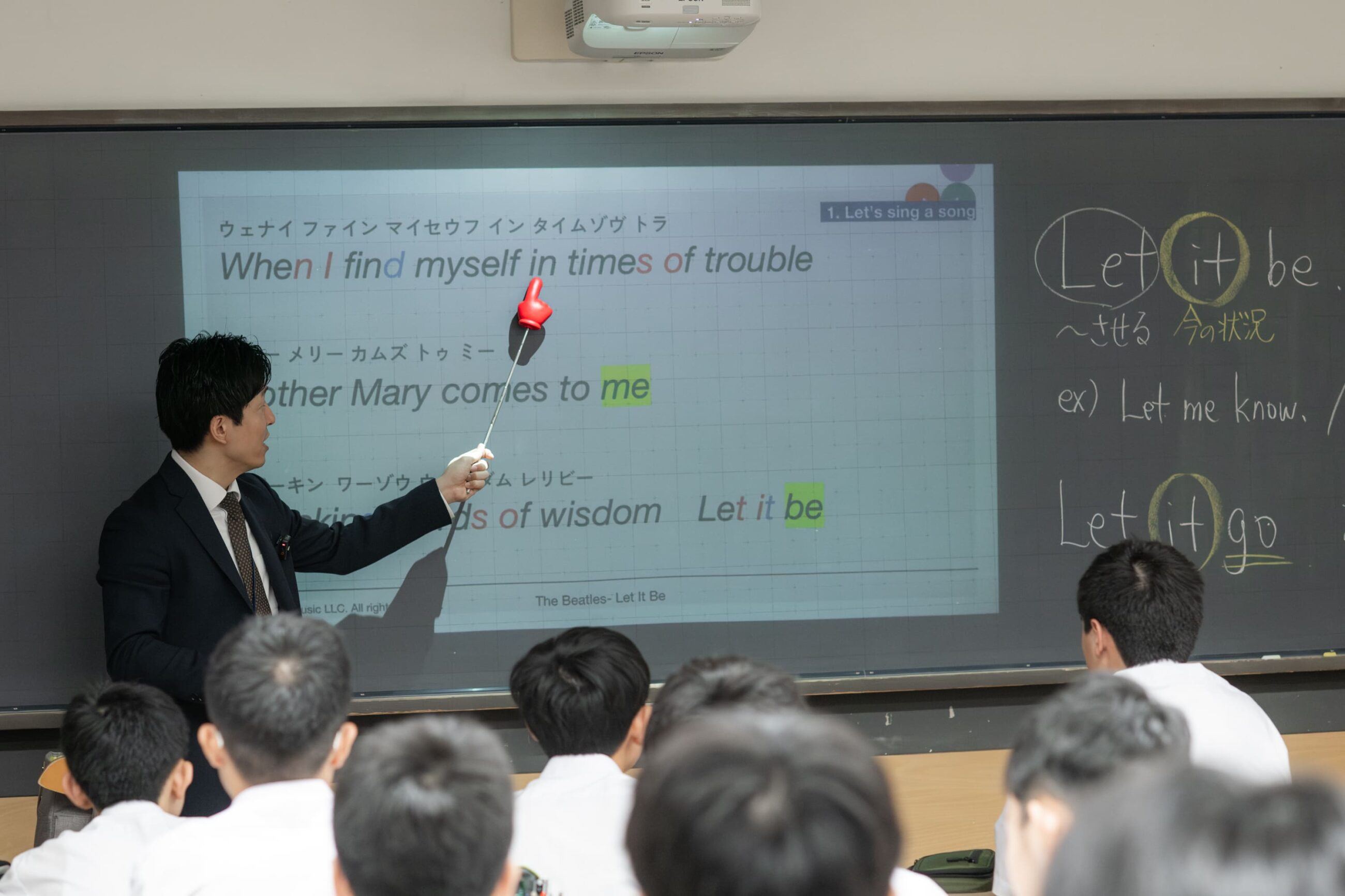

実際の授業を見学させていただいたのち、授業を終えた田中先生に、導入の経緯や教材のカスタマイズ内容、そして生徒たちを飽きさせず、主体的な授業参加を実現するための工夫などについてうかがいました。また、授業のダイジェスト動画も田中先生の使い方解説付きで公開しております。

田中先生のカスタマイズ教材を配布中です。

今後の教材活用の参考にしていただければ幸いです。

最大の価値は、「すぐに使えること」

——授業、おつかれさまでした。私たちが発信している教材が、実際に授業で活用されているのを見て、とてもうれしい気持ちになりました。田中先生はどのようなきっかけで、UM English Lab. が発信する教材をお知りになったのでしょうか。

教員仲間から教えてもらいました。数年ほど前に参加した、日本英語検定協会が主催する海外教員研修で一緒になったみなさんとのLINEグループがありまして、そのグループでは今でも教育関連の情報を交換しているんです。

そこで、ある方が「UM English Lab. という無料で英語教材を配布しているWebサイトがある」という情報をくれまして。会員登録をして、最初はOneRepublic(ワンリパブリック)の「Nobody」を、次にJustin Bieber(ジャスティン・ビーバー)の「Love Yourself」を、そしてご覧いただいたように、今日の授業ではThe Beatles(ザ・ビートルズ)の「Let It Be」を題材にした教材を利用させてもらいました。

——従来から洋楽を授業に取り入れていたとのことですが、その狙いを教えてください。

一言で言えば、英語に興味を持ってもらうためです。英語は、他の教科に比べていろんな学習アプローチができる教科だと思っています。教科書や一方通行の座学だけでは、英語のおもしろさに気づいてもらえないというか、生徒たちの「もっと英語を勉強したい」という気持ちを喚起しづらいと思っていて。

音楽を使うと、やはり生徒たちの反応がいいんですよね。実際、授業の冒頭に生徒から「今日は歌を歌いますか?」と聞かれることがありますし、休み時間などに授業で紹介した歌を歌っていることも少なくありません。

それに、読み書きだけでは、英語を聞いたり、しゃべったりすることはできないと思っています。言葉としての英語の習熟度を上げるためには、やはり実際に発音したり、どんどん話したりしなければなりません。洋楽は英語を口に出すとてもいいきっかけになりますし、そういった狙いを持って授業に取り入れています。

——なぜ、UM English Lab. の教材を取り入れていただいているのでしょうか。

すぐに授業に活用できることが最大の理由です。先ほど申し上げたような理由から、洋楽を授業に取り入れている先生は少なくないと思います。ただ、洋楽を授業に取り入れたいと思いながらも、実際には取り入れられていない先生も数多くいるのは間違いありません。その理由は、授業で利用するための準備、具体的に言えば資料づくりの時間が取れないから。

特に、公立校にはそういった悩みを抱えている方が多いと思います。私もかつて公立校に勤めていたのですが、定常的な授業はもちろんのこと、お昼の時間は給食指導がありますし、放課後に何かトラブルがあれば対応しなければなりませんし、部活の指導、監督もしなければなりません。だから、授業の準備や教材研究に割く時間がほとんど取れないんですよね。

そういった状況のなかで「そのまま使える教材」が手に入ることは、多くの先生にとって大きなメリットです。私自身、「そのまま使えるなら、まずは使ってみよう」とUM English Lab. の教材の利用をスタートしました。

洋楽を活用し、英語の「音」に親しんでもらう

——実際に使ってみて、どのような感想を持たれましたか?

活用の幅が非常に広いことに驚きました。ただ動画と歌詞が載っているだけではなく、歌詞の内容を深掘って考える設問が用意されているなど、さまざまな使い方ができそうだなと。内容が盛りだくさんなので、1つの教材をフルに使おうとすれば50分の授業を丸々費やすことになるなと思ったので、私は一部を切り取って、授業の冒頭や途中の10分ほどを使ってその内容を扱うようにしています。

また、ルーブリック(学習の達成度を測るためのツール。評価の観点と、その観点ごとの評価基準を段階的に示す)のようなものが付いていて、それが「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」という、学習指導要領の3観点をしっかりと踏まえたものになっていて、とても実践的な教材だと感じましたね。

——「活用の幅が広い」ということですが、田中先生はどのような点に注力をして教材を利用していますか?

この教材に限らず、授業で洋楽を使う際は、生徒たちが最終的にその歌を歌えるようになってくれればいいなと思っています。「音に触れてもらうこと」そのものに価値があると思うんですよね。いい音楽に触れて、生徒たちが「英語って楽しいな」と思ったり、思わず英語の歌詞を口ずさんだりしていれば、それだけで音楽を活用する価値は十分にあると考えています。

——英語の「音」に触れてもらうことに意味がある?

そうですね。私は授業で洋楽を扱う際、基本的に歌詞の意味までは踏み込まないんです。その理由は、生徒たちのほとんどが音楽の「音」を聴いているから。というのも、かつて生徒たちに、音楽を聴く際、メロディーを重視しているか、歌詞を重視しているか尋ねたとき、9割の子が「メロディー派」だと回答してくれました。

だから、洋楽を聴いてもらう際も、歌詞の意味にフォーカスさせるのではなく、とにかくメロディーを聴いてもらうようにしています。歌詞の意味がわからなくてもその曲に興味を持ち、歌えるようになる生徒は多いです。中には歌詞に興味を示す生徒もいて、そういった生徒は授業外で主体的に調べるようになるので、授業内では歌詞に踏み込まなくてもいいかなと思っています。もちろん、たまに言及することはありますが。

ポップスだけではなく、ラップも取り入れる

——英語の「音」に慣れることは、生徒のみなさんにどのような効果をもたらすのでしょうか。

私としては歌えるようになってもらえばいいと思っているので、あくまでも副次的な効果ではありますが、リスニング力が向上すると感じています。

洋楽を歌うためには、リンキング(単語と単語がつながって発音されること)やリダクション(単語がスペル通りに発音されず、音が脱落したり弱くなったりすること)の知識は不可欠です。そして、英語を正しく聞き取るためにも、リンキングやリダクションの知識は欠かせません。

たとえば、「Did you」という2つの単語を発音する際、リンキングが生じて「ディジュー(dɪdʒuː)」となりますよね。でも、そのことを知らずに「ディド・ユー」と発音していては、いつまで経っても「ディジュー(dɪdʒuː)」という音と「Did you」という言葉が結びつかず、リスニング力は上がりません。これはあくまでも一つの例えですが、洋楽を歌うことを通して、自然にリンキングやリダクションに触れることになり、それがリスニング力を磨くことにつながると感じています。

——洋楽を聞くことは、リアルな発音に触れることにつながり、それがリスニング力を上げるということですね。

言うなれば、英文の音読と洋楽を歌うことには同じ効果があるわけです。英文を自ら発音することは、リスニング力を磨くための一つの有効な手段ですし、みなさんも学生時代に授業で英文を音読したと思うんです。でも、家庭学習で音読をすることってあまりなかったのではないかと思います。

一方、自宅などでリラックスしているとき、気に入った音楽を何気なく口ずさんでいることがあるじゃないですか。それはつまり、何気なく「リアルな英語」を発音しているわけですね。そういった些細な行動の繰り返しが英語の発音力を上げ、発音力が上がれば、リスニング力も上がることになる。そういった意味で、洋楽に触れることはリスニング力の向上につながると思っています。

——でも、曲によっては日常的な会話よりも早いスピードで言葉が発音されますよね。生徒たちにとっては、洋楽を聴き取り、歌うことは一般的なリスニング問題よりも難易度が高いのではないでしょうか。

だからこそ、生徒たちにとってもチャレンジングでおもしろいのではないかと思います。少し難しくても、流行りの曲が歌えるようになりたいと考えている子は多いですし、難しい歌だからこそ、完璧に歌えたとき高い満足感が得られる。その満足感は、教科書に書いてある文章をうまく読めたときよりもはるかに高いものだと思います。

私はラップも授業に取り入れているんですよ。ラップを歌うのって、いわゆるポップスを歌うことよりも難しいじゃないですか。早口言葉みたいな要素があるので。だから、歌えたときに得られる達成感はとても大きいですし、生徒たちも積極的にチャレンジしています。

それに、ラップの歌詞はよりしゃべり言葉に近いんですよね。「歌う」というより、ビートに乗せて「早口でしゃべっている」のがラップなので、必然的に使われる言葉もより実際の会話に近いものになる。そういった意味では自然な会話の練習にもなるのではないかと思って、ラップも取り入れています。UM English Lab. の教材にも、ラップを題材にしたものを増やしていただけると嬉しいですね(笑)。

注力分野を絞り、教材をカスタマイズする

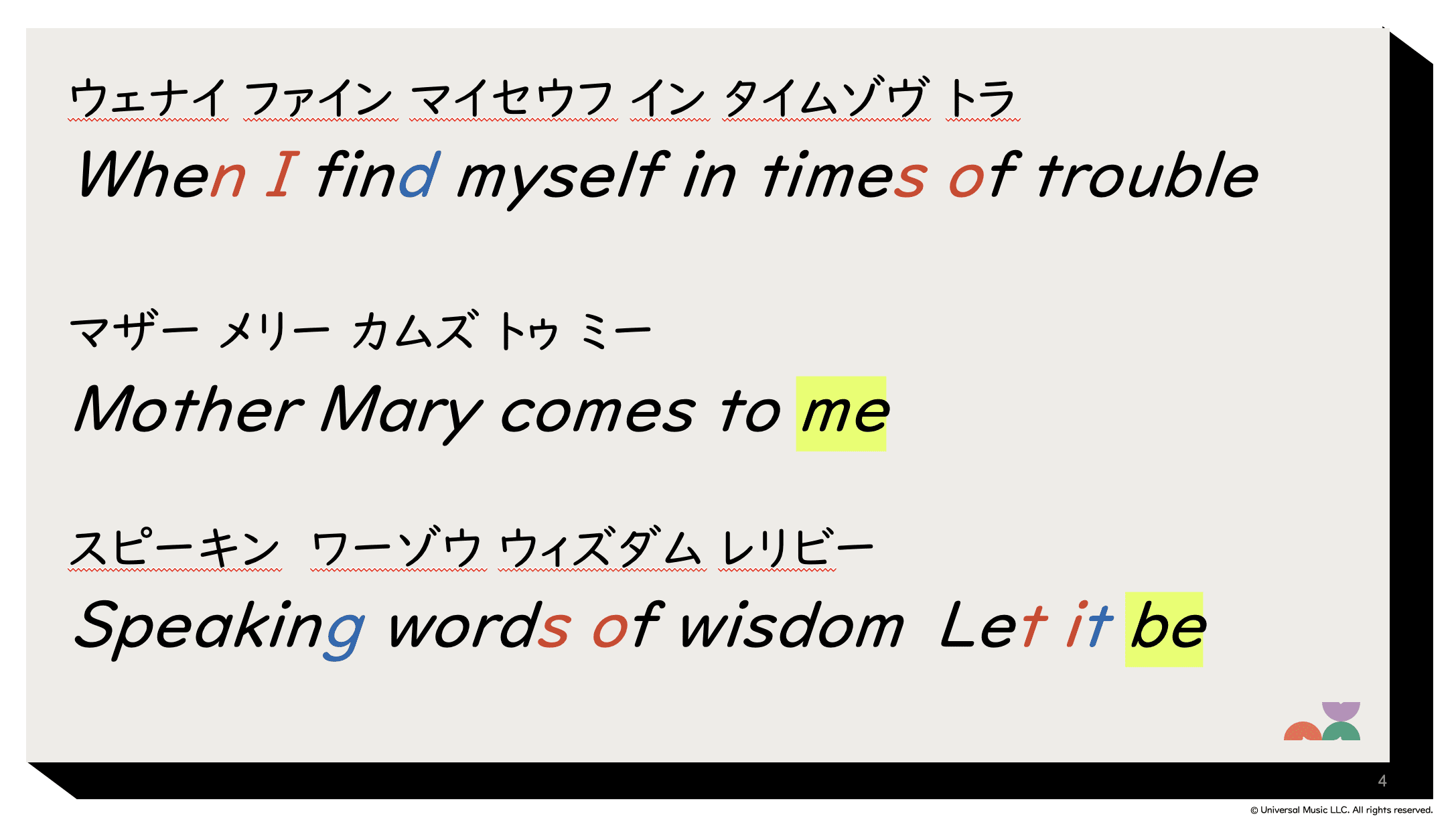

——授業を拝見したところ、配信している教材をそのまま活用するのではなく、アレンジを加えているようにお見受けしました。

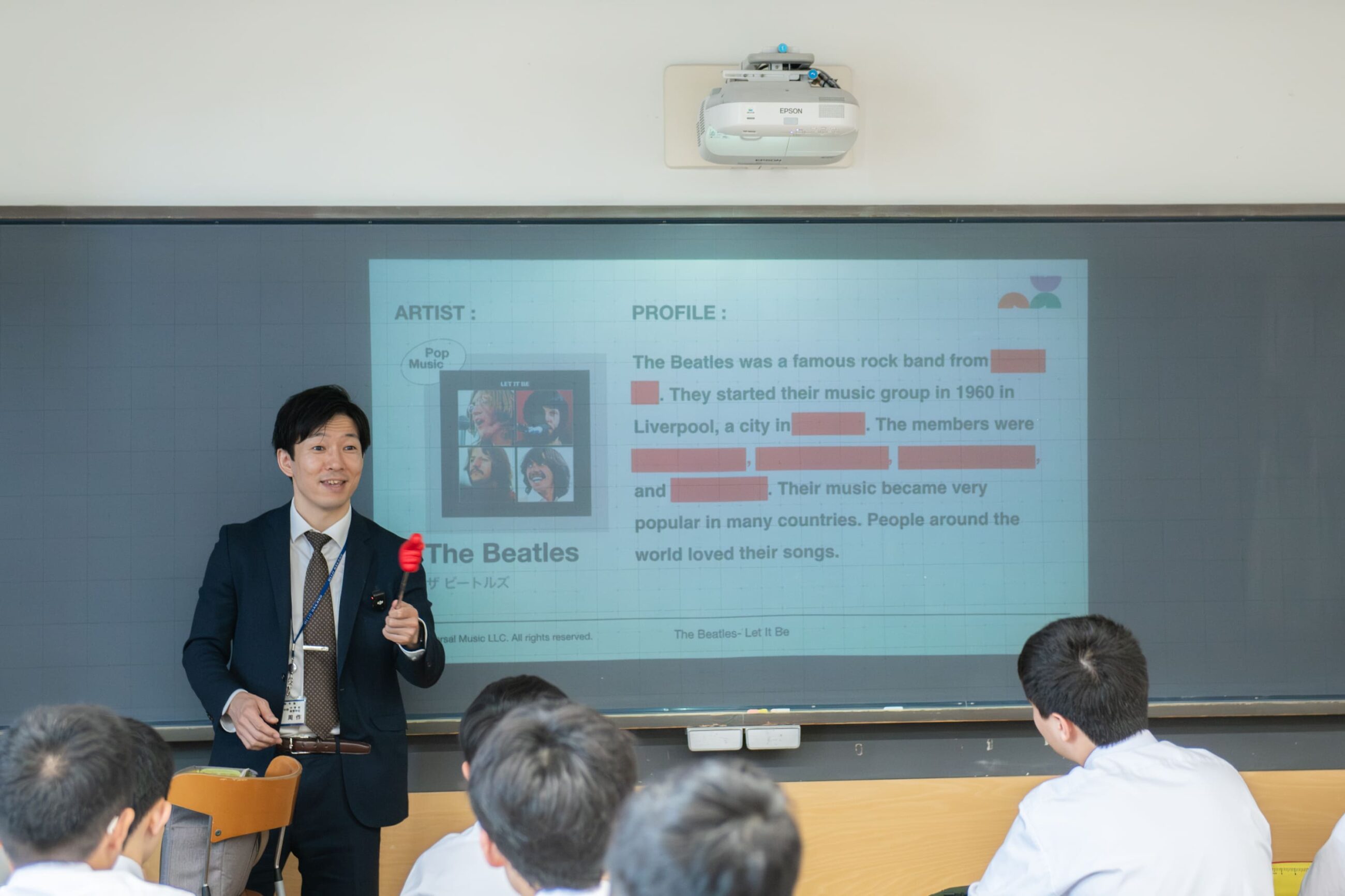

そうですね。いくつかのアレンジを加えていて、たとえばThe Beatlesのバイオグラフィーを紹介するページです。デフォルトでは日本語で書かれていますが、英語に変えています。手間が掛かっているように思われるかもしれませんが、ChatGPTに「中学2年生に対して、わかりやすくThe Beatlesのことを解説して」と頼んだだけなので、ほとんど手間は掛かっていません。

そうして作成した文章の一部を隠して、授業ではクイズ形式で説明するようにしました。私が英文を読み上げるだけでは、生徒たちもおもしろくないでしょうしね。あとは、デフォルトの状態でもミュージックビデオが挿入されているのですが、少し画面が小さく感じたので、スライドを1枚足して、全画面で表示できるようにしました。

もう一つのカスタマイズは、歌詞の日本語訳を消したことです。元々の教材には、英語の歌詞と併せて訳詞が書かれていたのですが、それを削除しています。

先ほど申し上げたように、歌詞の内容に触れることはあまりないのですが、「Let It Be」は非常にいい歌詞なので、生徒たちにその意味を考えながら曲に触れてもらいたいなと。そこで、このようなカスタマイズをし、センテンスごとに歌詞を訳しながら進めるようにしました。

一方で、音のつながりと発音にはしっかりと注意を向けてもらいたいなと思ったので、発音の補助線となるカタカナは残しています。

生徒たちを飽きさせず、授業に「参加する」姿勢を引き出す

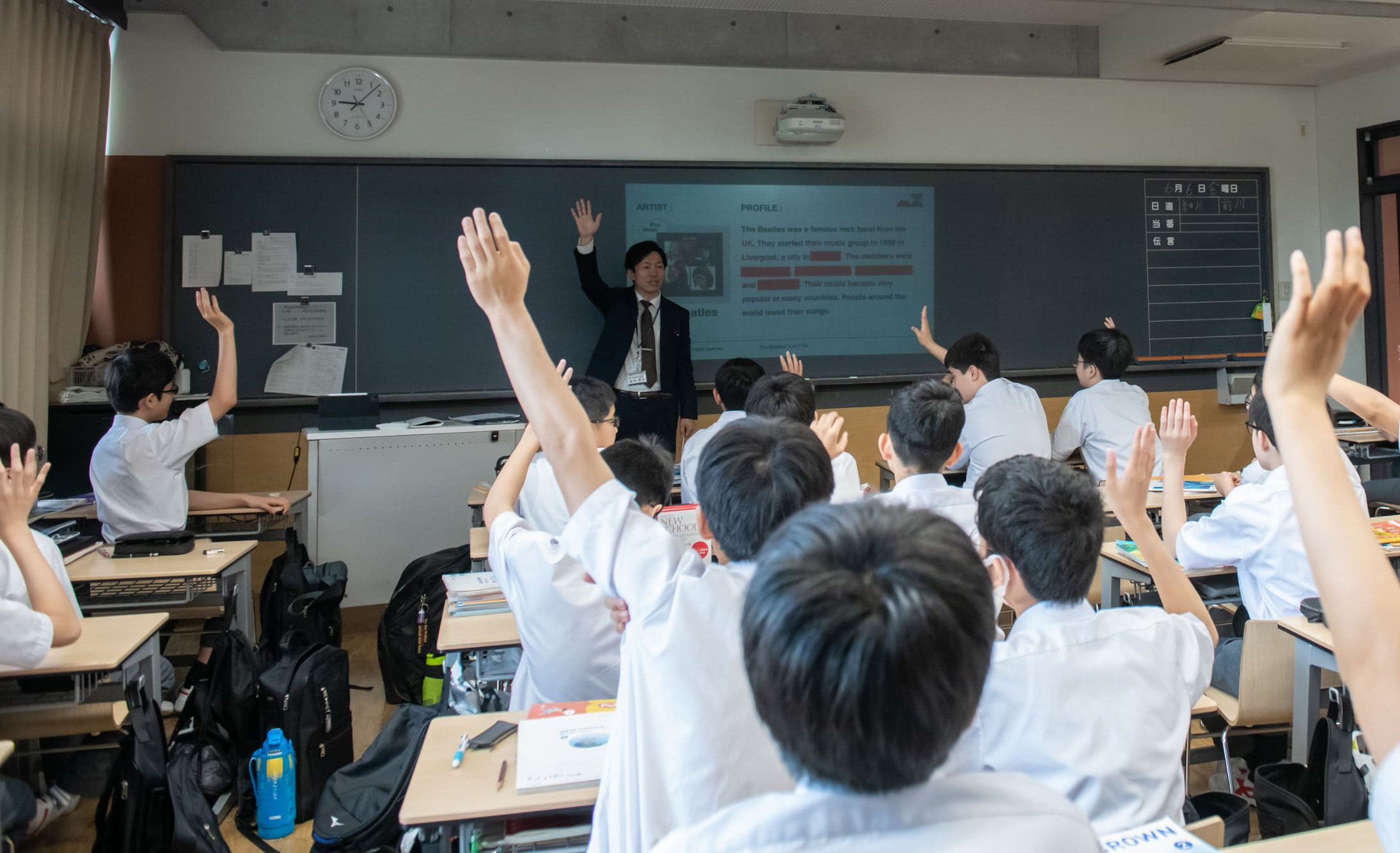

——授業を見ていて、生徒のみなさんがとても活発に発言している様子に驚きました。元々、積極的な姿勢を持った生徒たちだったのでしょうか。

いえ、そういうわけではなく、時間を掛けて積極的な姿勢を育んできました。やはり、一方通行の授業をしていると「授業は黙って聞くものだ」という認識が生まれ、発言を控える生徒が多くなってしまうと思っています。私は常にインタラクティブな授業を心がけて、自由に発言できる雰囲気を醸成するようにしているんです。たまに自由すぎて収拾がつかなくなることもあるのですが、そういった事態もある程度は許容するようにしていますね。

では、どのようにしてそういった雰囲気をつくるのかといえば、私は生徒との関係構築が重要だと思っています。もちろん、学習理論や英語教育のセオリーを踏まえた授業をすることも重要なのです。しかし、授業における生徒たちの主体性を喚起するために何よりも重要なのは、教員との関係性だと考えています。

ですから、私が明日、別の学校で同じ授業をしたとしても、今日ご覧いただいた授業と同じ雰囲気にはならないはず。私は給食の時間にクラスの生徒を呼び、時々二者面談のようなことをしているんです。二者面談といっても、雑談が中心なのですが。そういった日常的なコミュニケーションの積み重ねが関係性をつくり、その関係性がインタラクティブで自由闊達な授業のベースになっていると考えています。

——もう一つ驚いたのが、生徒のみなさんが50分間の授業中、常に集中しているように見えたことです。生徒のみなさんの集中力を維持するための工夫などはあるのでしょうか。

1つのワークを10分以内に収めることを意識しています。ですから、私の授業では最低5つのワークをすることになります。その内容は時と場合によってバラバラですが、「教科書を読む」「洋楽を歌う」「アプリを使ってクイズをする」「ペアワークをする」など、さまざまなワークを取り入れながら、それぞれのワークを10分以内で終えるようにしているんです。もちろん、取り扱う内容に全く関連性のないワークが連続すると学びが定着しないので、ワーク間のつながりは意識するようにしていますが。

あとは、教員が動き続けることも重要だと考えています。教員がずっと同じ場所にいながら授業を展開すると、生徒は飽きてしまうんですよね。だから、私は絶えず動きながら授業をするように心掛けています。

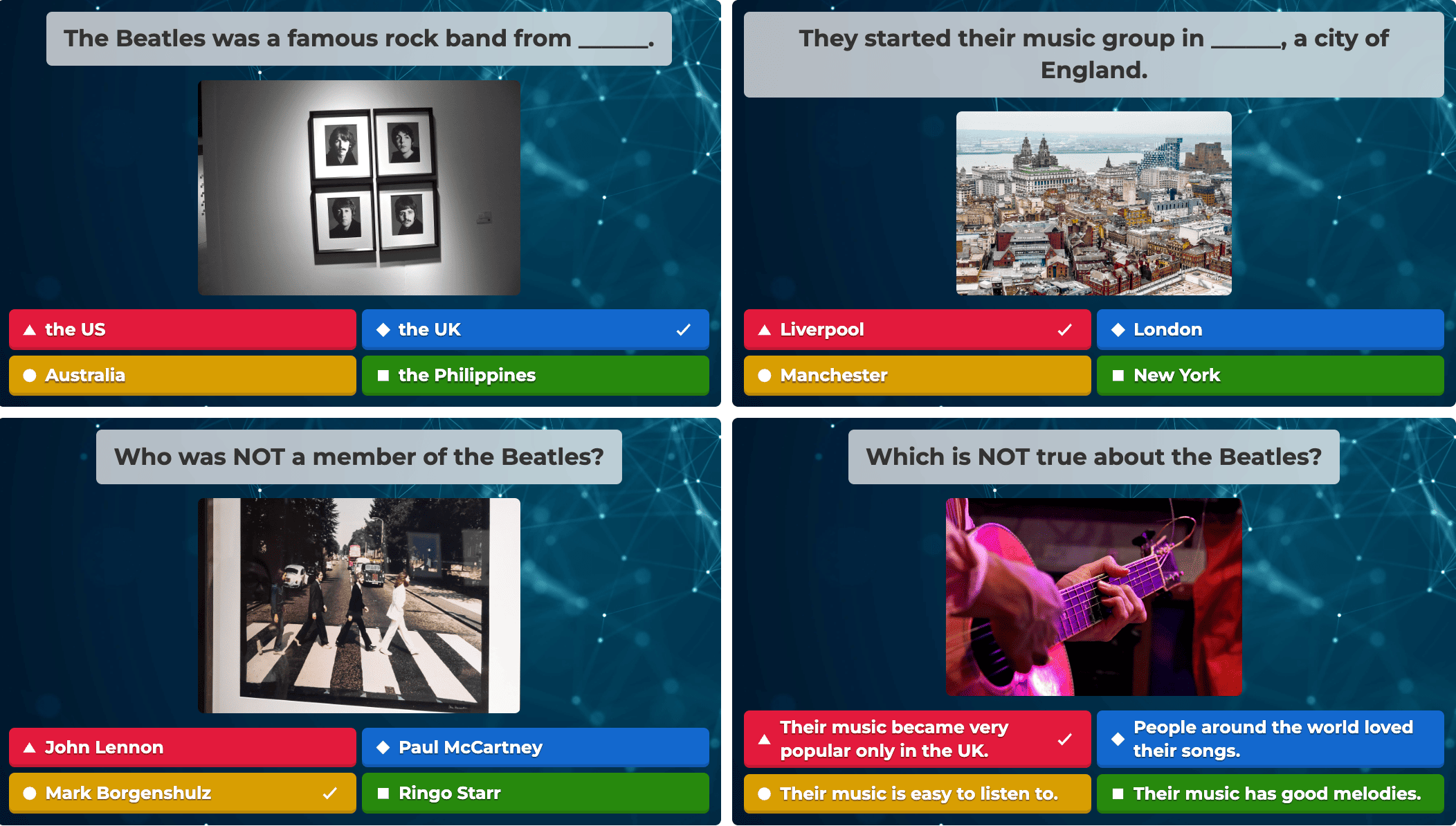

——授業の最後に実施していた、クイズアプリ『Kahoot!』を使ったコンテンツも大盛り上がりでしたね。

そうですね。『Kahoot!』だけではなく、さまざまなアプリ、ICTツールを授業に導入していますが、その日の授業を題材にしたクイズに解答してもらい、その結果をランキング形式にして発表すると、生徒たちは大いに盛り上がりますね。

ただし、そういったコンテンツは、授業の途中には実施しないようにしています。授業の最初に前回の授業の復習としてやるか、授業の最後にその日の授業のまとめとしてやるか、そのどちらかですね。途中でクイズをやってしまうと、生徒たちが「今日はもうやり切った」みたいな雰囲気になって、その後の授業を聞いてくれなくなってしまうので(笑)。

教材の活用法を型化し、生徒たちにさまざまな音楽を届ける

——これからUM English Lab. の教材を使用する教員のみなさまに向けて、アドバイスをお願いします。

先ほども申し上げたように、UM English Lab. の教材は非常に活用の幅が広いので、どのように使えばいいのか迷ってしまうこともあると思います。だから、まずは自分なりの「パッケージ」を作ってみるといいかもしれませんね。

たとえば、まずは導入として、題材となる楽曲を生み出したアーティストのプロフィールを英語で紹介し、次に楽曲を通しで聴いてみる。それから歌詞の解説を入れて、最後にみんなで歌ってみる、といった感じですかね。もちろん、いま言った内容はあくまでも一例ですし、これらすべてを取り入れる必要はないと思います。

ただ、一度パッケージをつくってしまえば、あとはそのパッケージをさまざまな教材に適用すればいいだけなので、UM English Lab. が配信する数多くの教材を有効活用できるのではないでしょうか。

——ありがとうございます。田中先生の授業を拝見して、私たち自身、とても勉強になりました。今日得た発見や学びを、今後の教材開発に生かしていきたいと思います。

私は中学校2年生の担任をしていますが、娘も中学校2年生なんです。彼女も家でよく洋楽を聴いていて、「どこでその曲を知ったの?」と聞くと、「学校の授業で習った」と。その言葉を聞いて、やはり授業で洋楽を取り扱うことの大切さというか、影響力の大きさを感じました。

授業を通して素晴らしい音楽を知ることができれば、生徒たちの授業に対するモチベーションも上がるでしょうし、これからもUM English Lab. が配信する教材を楽しみにしています。

Interview & Writing : Ryotaro Washio

Photograph : Megumi Suko