2025年3月14日にローンチしたUM English Lab. 。ローンチイベントとして開催された記者会見と模擬授業の舞台になったのは、東京都は原宿駅近くに位置する、渋谷区立原宿外苑中学校でした。

(参考記事:日本の英語教育を変える挑戦が、ここから始まる。ローンチイベントと出張授業を開催)

さまざまな企業とのコラボレーション授業を展開するなど、その先進的な取り組みで注目を集める同校を校長として牽引するのが、駒崎彰一さんです(編注:インタビューを実施した2025年3月時点。同年4月より、渋谷区立代々木中学校長に着任)。

2021年4月の着任直後から、抜本的な改革を進めてきた駒崎さん。そこにはどのような思いがあったのでしょうか。そして、ローンチイベントの実施やUM English Lab. とのコラボレーションを受諾してくださった理由とは。

同校と駒崎さんの取り組みをうかがうことで見えてきたのは、いま求められている「学び」の姿でした。

駒崎彰一さん

私立高校の保健体育科の教員としてキャリアをスタート。その後、東京都葛飾区、品川区立中学校3校で勤務した後、葛飾区教育委員会事務局指導室指導主事・教育CIO補佐官を務める。江東区立中学校の副校長を経て、荒川区教育委員会事務局指導室統括指導主事を3年間務めるなかで、基礎自治体初の学習者1人1台端末の導入を担当する。

その後、葛飾区教育委員会事務局指導室統括指導主事を経て、中野区立緑野小学校長。文部科学省・総務省・経済産業省「未来の学び」コンソーシアム運営協議会委員、文部科学省ICT活用教育アドバイザー、デジタル教科書活用検討委員を務める。渋谷区立笹塚中学校長、渋谷区立原宿外苑中学校長を経て、2024年4月より渋谷区立代々木中学校校長。

海外で痛感した「本当の学び」の必要姓

——まずは、これまでの経歴を教えてください。

元々は、中学校の保健体育の教師をやっておりました。その後、教育委員会で指導主事という職を経験したのち、校長としてのキャリアを積んできました。ざっくり言うと、教員10年、教育行政10年、校長として10年という感じですね。原宿外苑中学校が、校長を務める3校目の学校です。

——指導主事としてはどのようなことを手掛けられたのでしょうか。

そもそも、指導主事とは都道府県や市町村の教育委員会に置かれている役職で、学校教育に関する指導・助言をする役割を担っています。私もさまざまなことを手掛けましたが、特に力を入れていたのはICT教育の普及です。

2019年、文部科学省が「GIGAスクール構想」をスタートさせ、全国の学校ですべての生徒が「一人一台の端末」を保有し、コンピュータやタブレットで学習を進める環境の整備が始まったことはご存じだと思います。実は、このGIGAスクール構想には“前身”とも言える取り組みがあって、それが総務省が実施していた「フューチャースクール推進事業」です

この事業もまた、生徒一人に一台のコンピュータやタブレットを持たせ、授業や学習活動に活用することを推進するものでした。私は葛飾区の教育委員会に在籍していた際、このフューチャースクール推進事業の担当となり、実証校での環境整備を主導していたんです。その後異動した荒川区の教育委員会では、区内のすべての学校で「一人一台」の環境を整えることを担当しました。

そして、この時期に大きな転機が訪れました。「一人一台」の環境の先行事例を学ぶために海外研修に行った際、日本の教育がいかに遅れているのかを痛感させられたんです。15年ほど前にイギリスのオックスフォードに行ったのですが、ICT教育が進んでいることはもちろんのこと、イギリスの学校では子どもたちの「コラボレーティブ・プロブレム・ソルビング Collaborative Problem Solving」、すなわち「協調型問題解決能力」の育成に力を入れていることが印象的でした。

社会に出たとき、問われるのはまさにこの力だと思うんです。どのような会社であれ、地域社会のなかであれ、「さまざまな人と協働しながら問題を解決する力」が求められますよね。イギリスでは、実際の社会問題や身近な問題をテーマにしたプロジェクト・ベースド・ラーニング(生徒が自ら課題を見つけ、その問題を自ら解決する過程でさまざまな能力や知識を身につける学習方法)を通じて、そのような力を力を伸ばす学びを提供していた。この研修を経て、日本の教育を大きく変える必要があることを痛感しました。これが現在も続く私の取り組みの原点ですね。

企業の力を借りて、子どもたちに「本物」のプロジェクトを提供する

——その後、東京都中野区立緑野小学校、渋谷区立笹塚中学校の校長を経て、渋谷区立原宿外苑中学校長に着任します。原宿外苑中学校ではどのような取り組みを実施してきたのでしょうか。

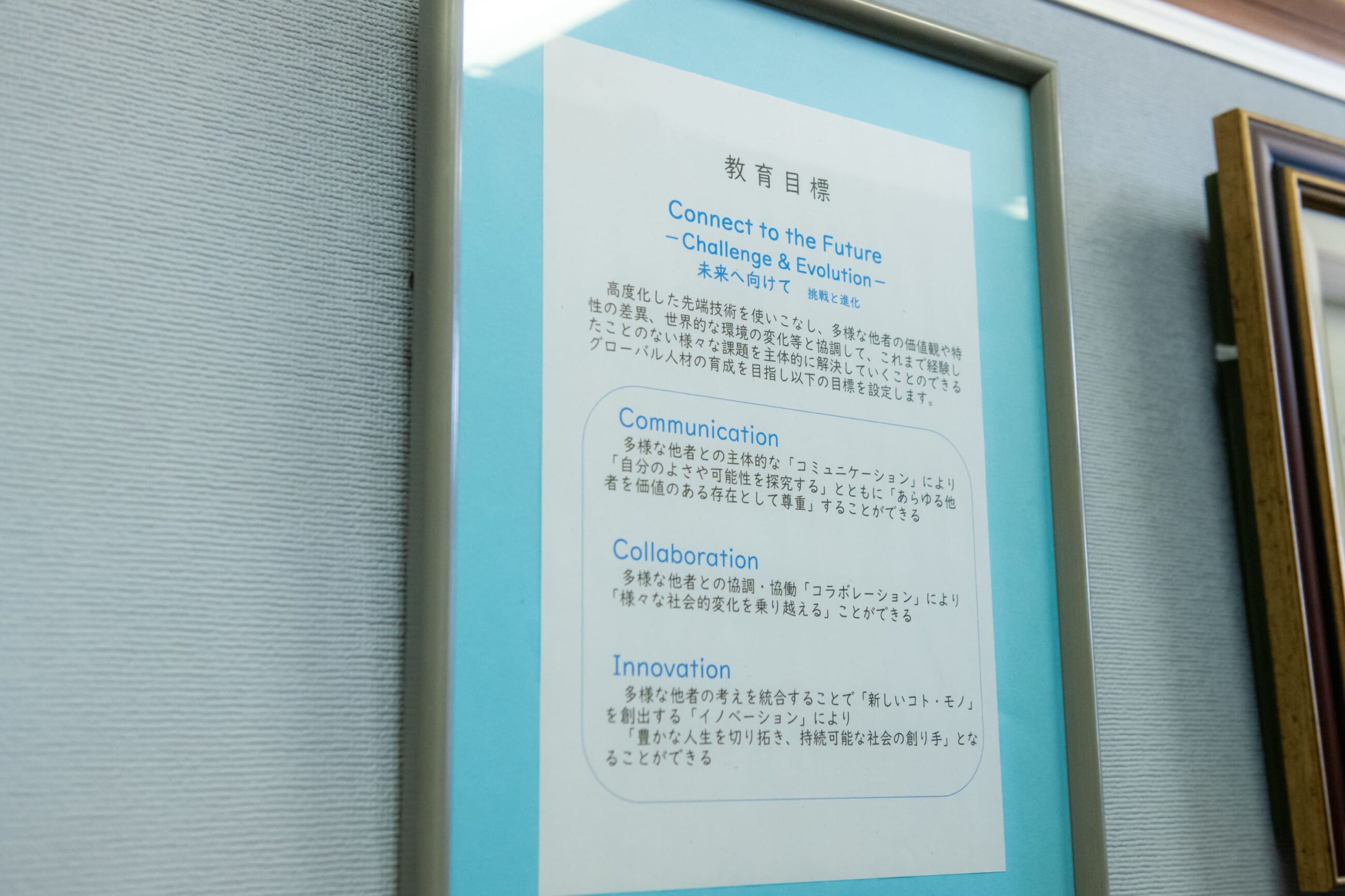

まず着手したのは、教育目標の刷新です。それまで長年変わっていなかった教育目標を見直し、「コミュニケーション」「コラボレーション」「イノベーション」の3要素を中心に据えた教育へと転換することを明文化しました。

次に着手したのは、国語・数学などのいわゆる教科学習の変革です。これは初めて校長職に就いた緑野小学校からつづけていることなのですが、授業に「知識構成型ジグソー法」を取り入れています。

知識構成型ジグソー法とはグループ学習の一種で、グループになった生徒たちが共通のテーマに関することが書かれた異なる資料を読み込み、その内容をグループ内で共有することで、テーマに対する理解を深める学習方法を指します。教師から生徒へ知識を一方的に教え込むのではなく、生徒同士が対話によって知識を深める協働学習を通して、知識の定着を図ることが目的です。

そうして教科学習に手を付けたあと、真の課題解決力を身につけるための取り組みに着手しました。

——真の課題解決力?

はい。具体的に言うと、地域の企業や民間団体のみなさまをお招きし、子どもたちにそれぞれの企業・団体が向き合っている社会課題や実際のビジネスに触れてもらうための授業を実施しています。私が着任してからの4年間で、40から50の企業・団体とコラボレーションしてきたんです。

——そういった授業はいわゆる「総合的な学習」ないしは「探究」の授業として実施しているのでしょうか。

いえ、厳密には「総合的な学習」の時間で実施しているわけではありません。というのも、私たちは「授業時数特例校制度」を利用して、国語や数学、社会などの授業に割く時間を1割削減し、その分を総合的な学習に充てているのですが、「総合的な学習」という時間を増やしているわけではないんです。つまり、たとえば「火曜日の4時間目は総合的な学習」という形で時間割を組んでいるわけではない。

それをやってしまうと、臨機応変な対応ができなくなってしまい、企業とのコラボレーション授業の実施が難しくなってしまいますから。なので、時間割は毎週組み替えていて、企業とのコラボレーション授業が立ち上がれば、「企業とのコラボレーション授業」の時間をその週の時間割に入れるような形ですね。

もちろん、各教科の規定時間数は決まっていますから、最終的にはしっかりと定められた時間数の授業を実施するようには調整していますが、しっかりとカリキュラムマネジメントをしながら子どもたちが「本物」のプロジェクトに向き合う時間を確保しています。

いま求められるのは、「社会に開いた」学び

——具体的には、どのような企業とどのような授業を実施してきたのでしょうか。

かなり数が多いので、個人的に印象に残っているものをピックアップすると……渋谷区に本社を置く着物メーカーである、株式会社やまとさんをお招きした授業ですね。やまとの社員さんをお招きし、着付けの授業をやってもらったんです。

でも、それだけではおもしろくないので、せっかく一人一台のタブレット端末を持っているのだから、それを使って「映える」写真を撮ることもセットにしてみました。フォトコンテストのようなものですね。ちなみに、これは「美術」の授業として実施したんです。

最終的には夏休みの課題として、着物のデザインに挑戦しました。日本伝統の和柄や和服の文化、歴史を学びつつ、その知識を本格的な着物のデザインに落とし込む。そうして出来上がったデザイン案を、まずは校内でコンテストを開催し上位5作品を決定。その後、やまとさんのホームページ上で一般投票も実施し、最優秀作品に選ばれた作品を実際に製品化してもらったんです。

実際に、2024年度の最優秀賞作品は2025年5月7日〜6月30日の期間限定で、やまとさんのオンラインストアで販売されました。この取り組みは現在も継続していて、今年も3年生がこの課題に挑む予定になっています。

——学校内で完結するプロジェクトではないのですね。

そうですね。学校という場所は「閉じて」しまいがちです。でもそれでは本当の学びは得られないと思っていて、大事なことは社会に、あるいは地域に開きながら、社会や地域の方々と共に学びを深めていくことだと考えています。そういった考えから、企業や地域団体のみなさんと共に授業をつくり上げることを意識してきました。

また、文字通り「泥臭い」こともやっていて、農業もやっているんですよ。給食の残渣をコンポストを使って肥料にし、地域の繊維メーカーからいただいた麻袋をプランターにして大根を育てています。2024年度は猛暑の影響もあって全滅してしまったのですが、今年はうまく育てることができて、もうすぐ収穫する予定です。

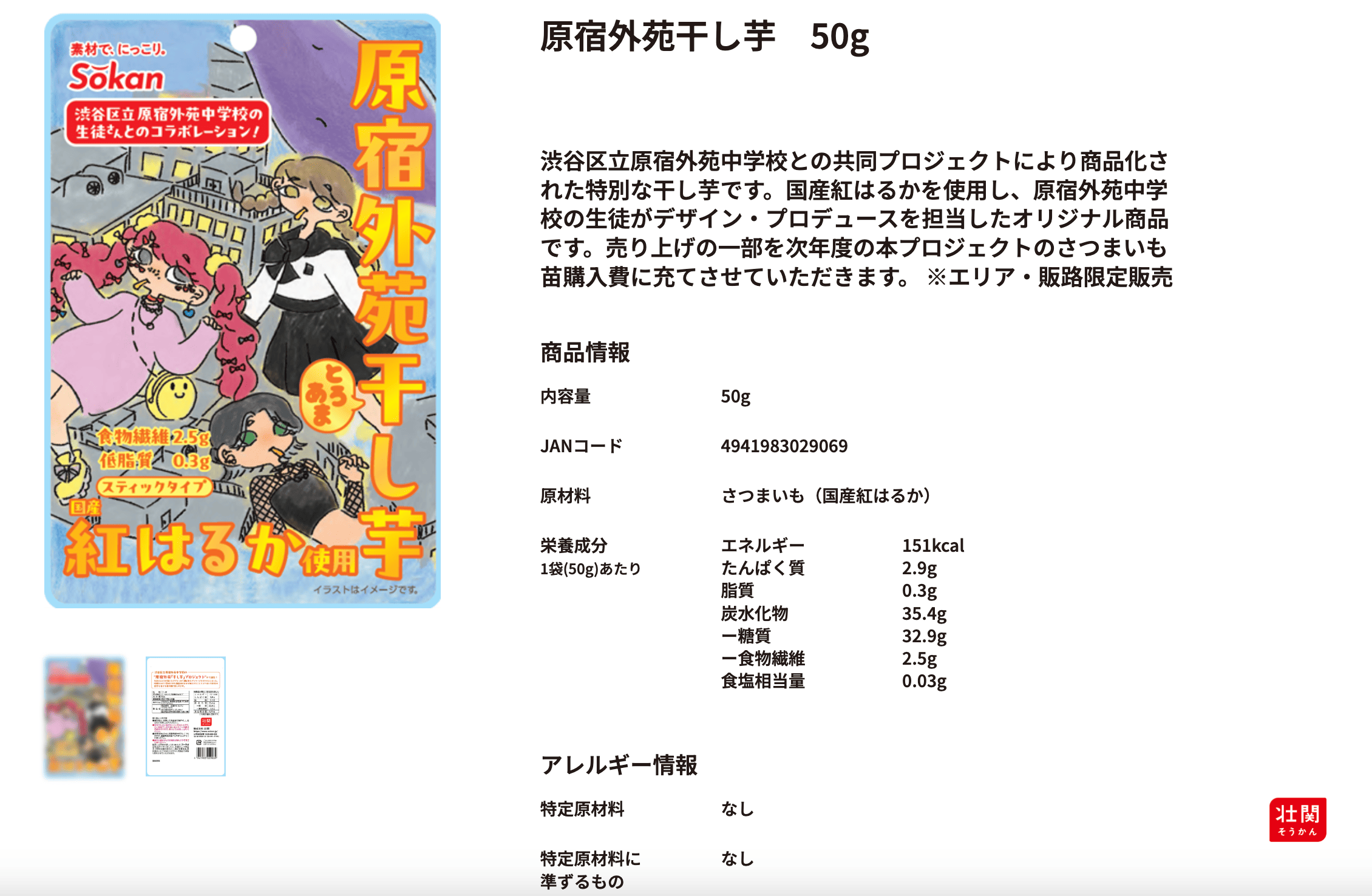

また、今年の3年生はサツマイモの栽培にチャレンジしました。この取り組みも企業とのコラボレーションの一環で、収穫したサツマイモを栃木県に本社を構える株式会社壮関さんに、干し芋として製品化してもらったんです。製品のパッケージも子どもたちがデザインし、2025年3月から実際に販売されています。

「とんがった」人材を育て、教育から日本の未来を変える

——子どもたちにとっても、自らの学びが社会につながっている感覚を得られることはとても大きいように思います。

そうですね。こういった学びこそが、子どもたちの将来の糧になると私は信じていますし、こうしたリアルな学びを経験した子どもたちこそが、社会を変えるきっかけをつくってくれるのではないかと期待しています。

私がこのような取り組みを始めたきっかけの一つに、ある財界人の言葉がありました。とある政府主催の協議会の委員を務めていたとき、協議会に参加していた方から「日本の国際競争力が落ちているのは、教育が原因だと思っている」と言われたんです。もちろん、その方もすべての責任を教育に押しつけようとしているわけではなく、ある種の危機感からの発言だったのでしょう。

私も、間違いなく「教育」が日本の未来を左右すると思っています。従来型の教育にも一定の意味はあると思いますが、その方がおっしゃったように国際競争力が落ちているのは間違いありませんし、教育も変わっていかなければなりません。

企業とのコラボレーションを通じて「本物」に触れてもらい、本当の課題解決に向き合ってもらうことは、子どもたちの、あるいは日本の未来を良い方向に変えるための一つの手段になるはずだと信じています。

——今回、UM English Lab. とのコラボレーションを受諾してくださったのも、そのような思いが背景にあるのでしょうか。

はい。最新の洋楽を英語教育に活用するというUM English Lab. の構想を聞いたとき、「これは間違いなく『本物』を学ぶ機会になる」と感じました。最新の洋楽に使われているのは、まさしく「生きた」英語です。

そんな「生きた」英語を学べる教材はなかなかありませんし、コラボレーションと模擬授業の実施の打診をいただいたとき、こんなにありがたい話はないとすぐに受諾することを決めました。これから授業を受ける子どもたちがどんな反応をするか楽しみですね。

——子どもたちにはどのような成長を期待していますか。

「とんがった人」になってもらいたいですね。

企業とのコラボレーション授業などを実施する中で、自分の得意分野を発見し、その分野で突出した力を発揮する子どもが増えていることを感じています。

教育目標にも掲げている「イノベーション」は、異なる得意分野を持った他者、つまりは2人以上の「とんがった人」が協働することで生まれるものだと考えていますし、いつもこの考えをいつも子どもたちに伝えているんです。何よりも重要なのは、それぞれがそれぞれの得意分野を追究し「とがり」を獲得すること。「探究」とは「とがり」を見つけ、育てることだと考えています。

全国で探究学習が推進されていますが、実態は教師側が課題を設定し、バーチャルな調べ学習をして、校内でその成果を発表するだけになっている場合が多い。もちろん、そのことに意味がないとは言いませんが、やはりリアルな課題に触れるからこそ生きた知識が得られるはずですし、子どもたちはその中で「これ、おもしろいかも」と「とがり」につながる何かを見つけるのだと、この学校の子どもたちに教えてもらいました。

これからも、子どもたちに「本物」の学びを提供し、「とんがった人」を育てていきたいと思っています。

Interview & Writing: Ryotaro Washio

Photograph : Megumi Suko